Siedlung Mooshalde in Männedorf

In Schweizer Städten und Gemeinden ist der Wohnraummangel ein drängendes Thema. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die klimapolitischen Herausforderungen der Bauwirtschaft. Während vielerorts alte Siedlungen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, zeigt ein Pilotprojekt in Männedorf, dass es auch anders geht: Mit einer Kombination aus Sanierung, Aufstockung und gezieltem Neubau gelingt es, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, ohne die bestehende Substanz komplett aufzugeben.

Christian Greder (Text)

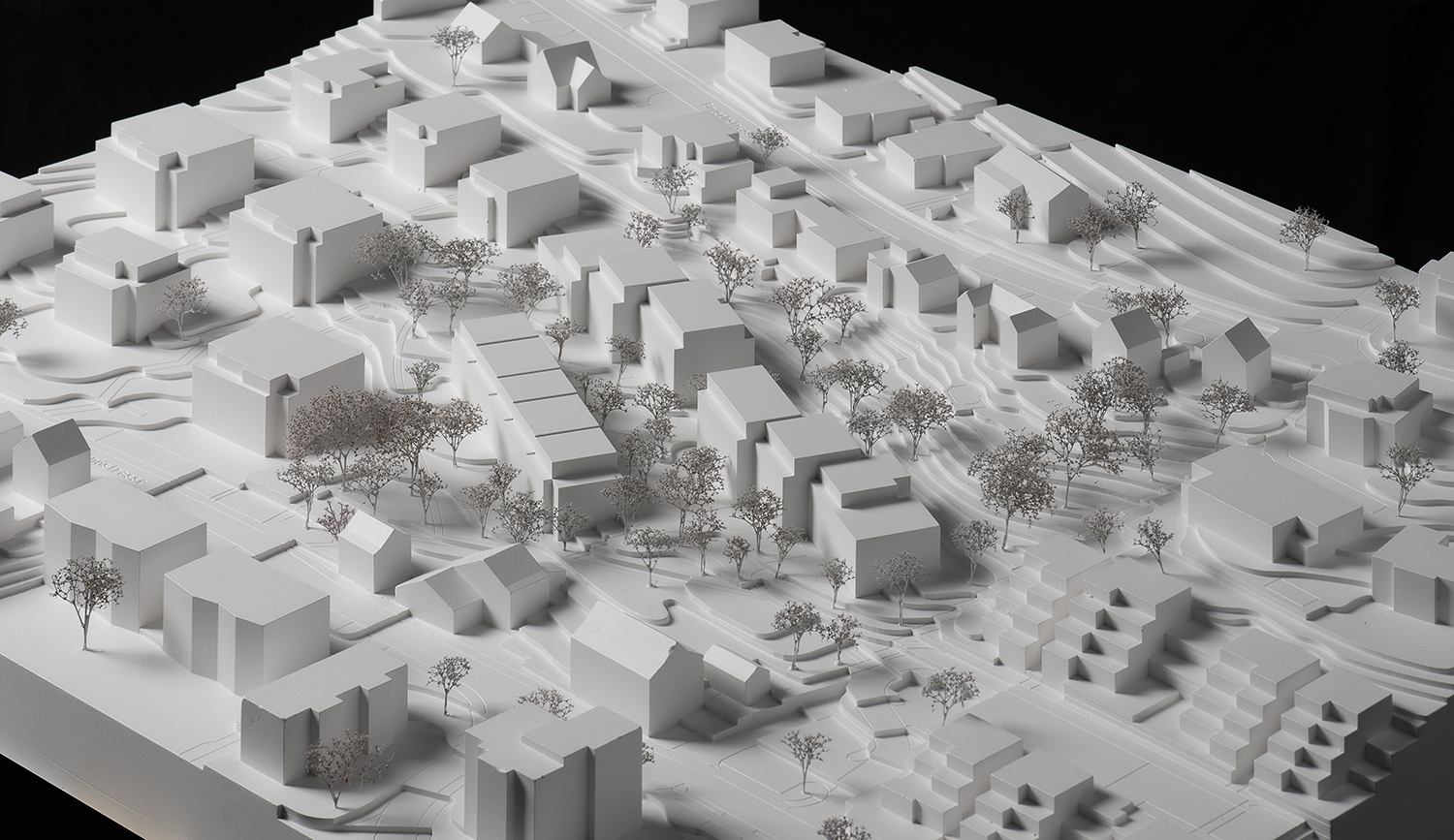

Die Wohnsiedlung Mooshalde, erbaut in den 1970er-Jahren, liegt in einem ruhigen, von Grün geprägten Quartier mit Blick auf den Zürichsee. Das Areal bietet baurechtliche Ausnutzungsreserven, die eine Verdichtung ermöglichen. Statt auf einen vollständigen Neubau zu setzen – ein Vorgehen, das mit hohem CO₂-Ausstoß verbunden wäre –, entschied sich die Eigentümerschaft für einen innovativen Weg: Die bestehenden Bauten sollten, wo möglich, erhalten und durch neue ergänzt werden.

Sechs Architekturbüros wurden beauftragt, Konzepte für eine klimafreundliche Weiterentwicklung der Siedlung zu erarbeiten. Das Rennen machte die Arbeitsgemeinschaft Studio Burkhardt & Lucas Michael Architektur, die mit einer behutsamen Strategie überzeugte.

Mehr Wohnungen bei weniger Emissionen

Das Konzept sieht vor, vier der bestehenden Gebäude zu erhalten, zu sanieren und teilweise um zwei Stockwerke zu erhöhen. Ergänzt werden sie durch drei Neubauten, während lediglich zwei Gebäude weichen müssen. Auf diese Weise kann die Zahl der Wohnungen von aktuell 32 auf 75 mehr als verdoppelt werden – und das bei einer deutlich geringeren Umweltbelastung als bei einem kompletten Neubau.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist der Einsatz von Holzbauweise für die neuen Gebäude. Holz bindet CO₂ und reduziert die Emissionen im Vergleich zu Betonbauten erheblich. Gleichzeitig sorgt das überlegte städtebauliche Konzept für eine optimale Einbindung der neuen Strukturen in das Quartier. Die Neubauten gruppieren sich um einen gemeinsamen Hofraum, der als Treffpunkt und grüne Lunge der Siedlung dient.

Sozialverträgliche Erneuerung

Neben den ökologischen und städtebaulichen Vorteilen verfolgt das Projekt auch soziale Ziele. Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen so, dass die Mieterinnen und Mieter der Bestandsbauten in ihren Wohnungen bleiben können – eine vollständige Räumung ist nicht erforderlich. Auch für die Bewohner der beiden abzubrechenden Gebäude sollen Lösungen gefunden werden, um ihnen einen Verbleib in der Siedlung zu ermöglichen.

Das Vorhaben in Männedorf zeigt, dass nachhaltige Siedlungsentwicklung nicht zwangsläufig mit Abriss und Neubau gleichzusetzen ist. Es beweist, dass sich Verdichtung, Klimaschutz und sozialverträgliche Wohnraumschaffung nicht ausschließen – sondern im besten Fall gegenseitig ergänzen.

Siedlung Mooshalde in Männedorf

In Schweizer Städten und Gemeinden ist der Wohnraummangel ein drängendes Thema. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die klimapolitischen Herausforderungen der Bauwirtschaft. Während vielerorts alte Siedlungen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, zeigt ein Pilotprojekt in Männedorf, dass es auch anders geht: Mit einer Kombination aus Sanierung, Aufstockung und gezieltem Neubau gelingt es, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, ohne die bestehende Substanz komplett aufzugeben.

Christian Greder (Text)

Die Wohnsiedlung Mooshalde, erbaut in den 1970er-Jahren, liegt in einem ruhigen, von Grün geprägten Quartier mit Blick auf den Zürichsee. Das Areal bietet baurechtliche Ausnutzungsreserven, die eine Verdichtung ermöglichen. Statt auf einen vollständigen Neubau zu setzen – ein Vorgehen, das mit hohem CO₂-Ausstoß verbunden wäre –, entschied sich die Eigentümerschaft für einen innovativen Weg: Die bestehenden Bauten sollten, wo möglich, erhalten und durch neue ergänzt werden.

Sechs Architekturbüros wurden beauftragt, Konzepte für eine klimafreundliche Weiterentwicklung der Siedlung zu erarbeiten. Das Rennen machte die Arbeitsgemeinschaft Studio Burkhardt & Lucas Michael Architektur, die mit einer behutsamen Strategie überzeugte.

Mehr Wohnungen bei weniger Emissionen

Das Konzept sieht vor, vier der bestehenden Gebäude zu erhalten, zu sanieren und teilweise um zwei Stockwerke zu erhöhen. Ergänzt werden sie durch drei Neubauten, während lediglich zwei Gebäude weichen müssen. Auf diese Weise kann die Zahl der Wohnungen von aktuell 32 auf 75 mehr als verdoppelt werden – und das bei einer deutlich geringeren Umweltbelastung als bei einem kompletten Neubau.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist der Einsatz von Holzbauweise für die neuen Gebäude. Holz bindet CO₂ und reduziert die Emissionen im Vergleich zu Betonbauten erheblich. Gleichzeitig sorgt das überlegte städtebauliche Konzept für eine optimale Einbindung der neuen Strukturen in das Quartier. Die Neubauten gruppieren sich um einen gemeinsamen Hofraum, der als Treffpunkt und grüne Lunge der Siedlung dient.

Sozialverträgliche Erneuerung

Neben den ökologischen und städtebaulichen Vorteilen verfolgt das Projekt auch soziale Ziele. Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen so, dass die Mieterinnen und Mieter der Bestandsbauten in ihren Wohnungen bleiben können – eine vollständige Räumung ist nicht erforderlich. Auch für die Bewohner der beiden abzubrechenden Gebäude sollen Lösungen gefunden werden, um ihnen einen Verbleib in der Siedlung zu ermöglichen.

Das Vorhaben in Männedorf zeigt, dass nachhaltige Siedlungsentwicklung nicht zwangsläufig mit Abriss und Neubau gleichzusetzen ist. Es beweist, dass sich Verdichtung, Klimaschutz und sozialverträgliche Wohnraumschaffung nicht ausschließen – sondern im besten Fall gegenseitig ergänzen.

Siedlung Mooshalde in Männedorf

In Schweizer Städten und Gemeinden ist der Wohnraummangel ein drängendes Thema. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die klimapolitischen Herausforderungen der Bauwirtschaft. Während vielerorts alte Siedlungen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, zeigt ein Pilotprojekt in Männedorf, dass es auch anders geht: Mit einer Kombination aus Sanierung, Aufstockung und gezieltem Neubau gelingt es, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, ohne die bestehende Substanz komplett aufzugeben.

Christian Greder (Text)

Die Wohnsiedlung Mooshalde, erbaut in den 1970er-Jahren, liegt in einem ruhigen, von Grün geprägten Quartier mit Blick auf den Zürichsee. Das Areal bietet baurechtliche Ausnutzungsreserven, die eine Verdichtung ermöglichen. Statt auf einen vollständigen Neubau zu setzen – ein Vorgehen, das mit hohem CO₂-Ausstoß verbunden wäre –, entschied sich die Eigentümerschaft für einen innovativen Weg: Die bestehenden Bauten sollten, wo möglich, erhalten und durch neue ergänzt werden.

Sechs Architekturbüros wurden beauftragt, Konzepte für eine klimafreundliche Weiterentwicklung der Siedlung zu erarbeiten. Das Rennen machte die Arbeitsgemeinschaft Studio Burkhardt & Lucas Michael Architektur, die mit einer behutsamen Strategie überzeugte.

Mehr Wohnungen bei weniger Emissionen

Das Konzept sieht vor, vier der bestehenden Gebäude zu erhalten, zu sanieren und teilweise um zwei Stockwerke zu erhöhen. Ergänzt werden sie durch drei Neubauten, während lediglich zwei Gebäude weichen müssen. Auf diese Weise kann die Zahl der Wohnungen von aktuell 32 auf 75 mehr als verdoppelt werden – und das bei einer deutlich geringeren Umweltbelastung als bei einem kompletten Neubau.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist der Einsatz von Holzbauweise für die neuen Gebäude. Holz bindet CO₂ und reduziert die Emissionen im Vergleich zu Betonbauten erheblich. Gleichzeitig sorgt das überlegte städtebauliche Konzept für eine optimale Einbindung der neuen Strukturen in das Quartier. Die Neubauten gruppieren sich um einen gemeinsamen Hofraum, der als Treffpunkt und grüne Lunge der Siedlung dient.

Sozialverträgliche Erneuerung

Neben den ökologischen und städtebaulichen Vorteilen verfolgt das Projekt auch soziale Ziele. Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen so, dass die Mieterinnen und Mieter der Bestandsbauten in ihren Wohnungen bleiben können – eine vollständige Räumung ist nicht erforderlich. Auch für die Bewohner der beiden abzubrechenden Gebäude sollen Lösungen gefunden werden, um ihnen einen Verbleib in der Siedlung zu ermöglichen.

Das Vorhaben in Männedorf zeigt, dass nachhaltige Siedlungsentwicklung nicht zwangsläufig mit Abriss und Neubau gleichzusetzen ist. Es beweist, dass sich Verdichtung, Klimaschutz und sozialverträgliche Wohnraumschaffung nicht ausschließen – sondern im besten Fall gegenseitig ergänzen.

Siedlung Mooshalde in Männedorf

In Schweizer Städten und Gemeinden ist der Wohnraummangel ein drängendes Thema. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für die klimapolitischen Herausforderungen der Bauwirtschaft. Während vielerorts alte Siedlungen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden, zeigt ein Pilotprojekt in Männedorf, dass es auch anders geht: Mit einer Kombination aus Sanierung, Aufstockung und gezieltem Neubau gelingt es, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, ohne die bestehende Substanz komplett aufzugeben.

Christian Greder (Text)

Die Wohnsiedlung Mooshalde, erbaut in den 1970er-Jahren, liegt in einem ruhigen, von Grün geprägten Quartier mit Blick auf den Zürichsee. Das Areal bietet baurechtliche Ausnutzungsreserven, die eine Verdichtung ermöglichen. Statt auf einen vollständigen Neubau zu setzen – ein Vorgehen, das mit hohem CO₂-Ausstoß verbunden wäre –, entschied sich die Eigentümerschaft für einen innovativen Weg: Die bestehenden Bauten sollten, wo möglich, erhalten und durch neue ergänzt werden.

Sechs Architekturbüros wurden beauftragt, Konzepte für eine klimafreundliche Weiterentwicklung der Siedlung zu erarbeiten. Das Rennen machte die Arbeitsgemeinschaft Studio Burkhardt & Lucas Michael Architektur, die mit einer behutsamen Strategie überzeugte.

Mehr Wohnungen bei weniger Emissionen

Das Konzept sieht vor, vier der bestehenden Gebäude zu erhalten, zu sanieren und teilweise um zwei Stockwerke zu erhöhen. Ergänzt werden sie durch drei Neubauten, während lediglich zwei Gebäude weichen müssen. Auf diese Weise kann die Zahl der Wohnungen von aktuell 32 auf 75 mehr als verdoppelt werden – und das bei einer deutlich geringeren Umweltbelastung als bei einem kompletten Neubau.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist der Einsatz von Holzbauweise für die neuen Gebäude. Holz bindet CO₂ und reduziert die Emissionen im Vergleich zu Betonbauten erheblich. Gleichzeitig sorgt das überlegte städtebauliche Konzept für eine optimale Einbindung der neuen Strukturen in das Quartier. Die Neubauten gruppieren sich um einen gemeinsamen Hofraum, der als Treffpunkt und grüne Lunge der Siedlung dient.

Sozialverträgliche Erneuerung

Neben den ökologischen und städtebaulichen Vorteilen verfolgt das Projekt auch soziale Ziele. Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen so, dass die Mieterinnen und Mieter der Bestandsbauten in ihren Wohnungen bleiben können – eine vollständige Räumung ist nicht erforderlich. Auch für die Bewohner der beiden abzubrechenden Gebäude sollen Lösungen gefunden werden, um ihnen einen Verbleib in der Siedlung zu ermöglichen.

Das Vorhaben in Männedorf zeigt, dass nachhaltige Siedlungsentwicklung nicht zwangsläufig mit Abriss und Neubau gleichzusetzen ist. Es beweist, dass sich Verdichtung, Klimaschutz und sozialverträgliche Wohnraumschaffung nicht ausschließen – sondern im besten Fall gegenseitig ergänzen.